– 肿瘤性息肉:主要是腺瘤性息肉,虽占比不高(约5%),但属于癌前病变,随着时间推移可能逐渐恶变,最终发展为胆囊癌。

胆囊癌恶性程度高,早期症状隐匿,一旦出现明显症状多已进展至中晚期,5年生存率不足5%。因此,识别需要切除的息肉,核心是判断其癌变风险。

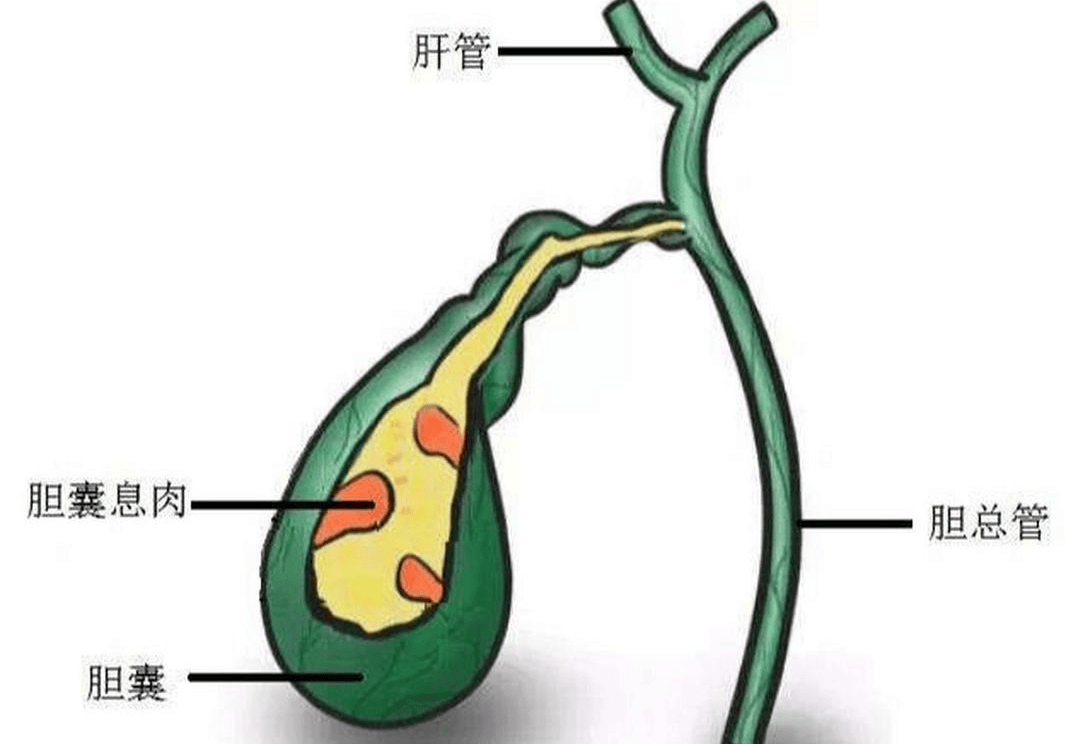

胆囊息肉

胆囊息肉

出现这些情况,建议尽早手术切除

临床中,医生会结合息肉的大小、形态、生长速度等因素综合判断,以下情况需积极考虑手术(腹腔镜胆囊切除术):

1. 息肉直径≥1厘米

息肉大小是判断癌变风险的重要指标。研究显示,直径<1厘米的息肉癌变率极低(<1%),而直径≥1厘米时,癌变风险显著升高,尤其是腺瘤性息肉,直径每增加1毫米,癌变概率就会上升。因此,只要息肉直径达到或超过1厘米,无论是否有症状,都建议手术切除,以绝后患。

2. 息肉短期内明显增大

即使息肉初始直径<1厘米,但若在随访中发现短期内快速生长(如半年内增大超过3毫米),需高度警惕。这种“快速生长”往往提示息肉性质可能为腺瘤性,或存在潜在恶变倾向,及时手术能避免癌变。

3. 息肉基底宽、形态不规则

超声检查若提示息肉“基底宽”(与胆囊壁连接的根部较宽)、“形态不规则”(表面不光滑、有分叶),或伴有“血流信号”(息肉内部有血管供应),恶性风险会明显增加。这类息肉即使直径未达1厘米,也建议手术,避免漏诊早期胆囊癌。

4. 合并胆囊结石或慢性胆囊炎

胆囊息肉合并胆囊结石时,结石长期摩擦胆囊壁,会加重炎症刺激,加速息肉恶变;慢性胆囊炎反复发作也会导致胆囊壁增厚、纤维化,增加息肉癌变的土壤。因此,若息肉同时存在结石或胆囊炎,即使息肉不大,也建议切除胆囊,减少双重风险。

5. 有胆囊癌家族史

若家族中有人患过胆囊癌,或本人有胃肠道肿瘤病史,即使息肉较小,癌变风险也会高于普通人。这类人群若发现胆囊息肉,医生可能会放宽手术指征,更早干预以降低遗传相关的癌变风险。

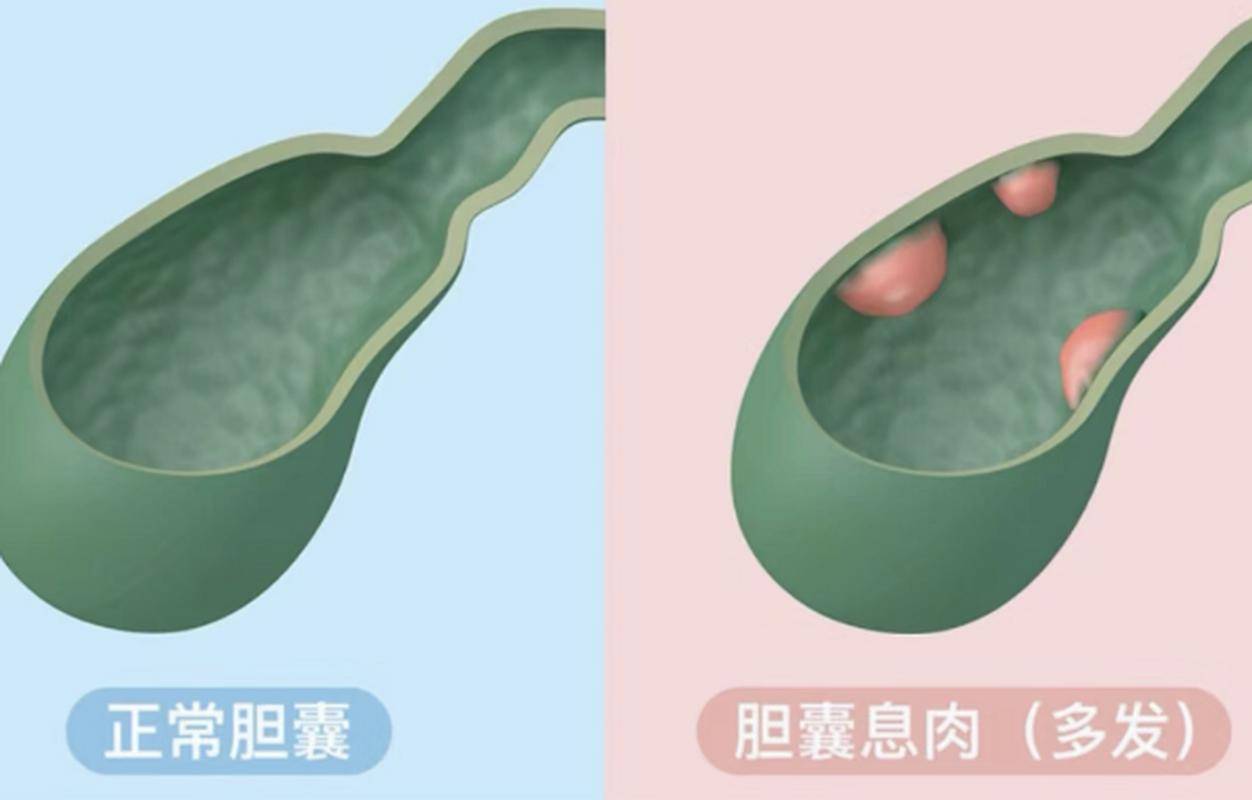

多发胆囊息肉

多发胆囊息肉

这些情况可暂时观察,无需急于手术

多数胆囊息肉无需立即手术,定期随访即可:

– 息肉直径<1厘米,且为多发(多个小息肉),多为胆固醇息肉,每年做一次超声检查观察变化;

– 息肉直径<0.5厘米,无任何症状(如腹痛、消化不良),且随访多年无明显变化,可每1-2年复查一次。

随访期间,若息肉未出现上述“危险信号”,可继续观察;一旦出现变化,及时就医评估手术。

胆囊息肉

胆囊息肉

手术方式:腹腔镜胆囊切除是首选

目前,胆囊息肉的手术多采用“腹腔镜胆囊切除术”,属于微创手术:在腹部打3-4个小孔,通过器械切除整个胆囊,创伤小、恢复快(术后1-2天即可出院)。

很多人担心“切除胆囊会影响消化”,其实胆囊的主要功能是储存和浓缩胆汁,切除后胆汁会直接从肝脏分泌进入肠道,短期内可能对高脂饮食不耐受(如腹泻),但多数人在1-3个月后会逐渐适应,对正常生活影响不大。相比胆囊癌的风险,这种短期不适显然是可接受的