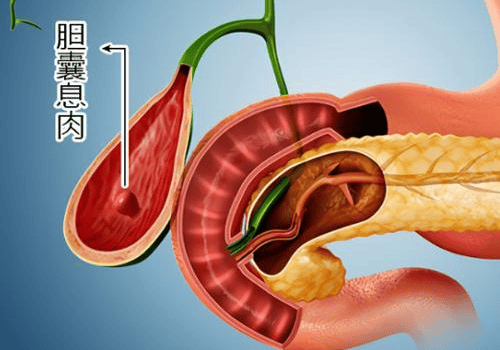

胆固醇息肉:并非肿瘤,而是“代谢失衡的标记”

胆固醇息肉并非真正的“肿瘤”,而是胆囊黏膜表面的胆固醇结晶沉积形成的隆起。它们通常体积较小(直径多小于1厘米),呈桑葚状或乳头状,颜色偏黄,质地较软,多数带蒂(像葡萄一样挂在胆囊壁上),且常为多发。

与腺瘤性息肉(有癌变风险)不同,胆固醇息肉几乎不会恶变,但它们的存在,提示身体可能存在胆固醇代谢异常。

胆固醇息肉

胆固醇息肉

胆固醇息肉的形成:胆汁“过饱和”是根源

胆固醇息肉的形成,核心是胆汁中胆固醇“过饱和”,超出了胆汁的溶解能力,最终结晶沉积在胆囊壁上。这一过程就像一杯盐水里溶解的盐过多,多余的盐会沉淀下来,而胆囊黏膜就成了这些“胆固醇结晶”的“落脚点”。

具体来说,有三个关键环节推动了息肉的形成:

1. 胆汁中胆固醇含量过高,“溶解不掉”

肝脏是胆固醇代谢的“主战场”,它会将体内的胆固醇合成胆汁酸,再与胆固醇、磷脂等混合形成胆汁。正常情况下,胆汁中的胆汁酸、磷脂能“包裹”胆固醇,使其溶解在胆汁中(就像洗洁精溶解油污)。

但当以下情况发生时,胆固醇会“超标”:

– 饮食中胆固醇摄入过多:长期大量吃动物内脏、蛋黄、肥肉、油炸食品等,会让肝脏合成的胆固醇增多,胆汁中胆固醇含量升高;

– 身体代谢异常:肥胖、糖尿病、高血脂(尤其是高胆固醇血症)人群,体内胆固醇代谢紊乱,肝脏排出的胆固醇超过胆汁的溶解能力,导致胆汁“过饱和”。

2. 胆囊收缩功能下降,胆汁“滞留过久”

胆囊的正常收缩能促使胆汁定期排出,减少胆固醇在胆囊内的停留时间。若胆囊收缩功能减弱,胆汁排出不畅,长期滞留,就像“一潭死水”,胆固醇更容易沉淀结晶:

– 饮食不规律:长期不吃早餐,胆囊缺乏收缩刺激,胆汁在胆囊内停留时间延长,胆固醇易沉积;

– 久坐、缺乏运动:身体活动不足会降低胆囊的收缩能力,影响胆汁排泄;

– 年龄增长:随着年龄增加,胆囊壁肌肉弹性下降,收缩功能逐渐减弱,也会增加胆汁滞留风险。

3. 胆囊黏膜“吸附”结晶,逐渐形成息肉

胆囊黏膜的上皮细胞具有一定的吸收和分泌功能。当胆汁中出现游离的胆固醇结晶时,黏膜会像“磁铁”一样吸附这些结晶。

一开始,结晶只是零散附着在黏膜表面,随着时间推移,结晶越积越多,逐渐被黏膜下的巨噬细胞(一种免疫细胞)吞噬,形成黄色的小结节。这些结节不断增大,突出于黏膜表面,就形成了我们看到的胆固醇息肉。

若胆囊存在慢性炎症,黏膜充血、水肿,会进一步破坏黏膜的正常结构,加速结晶的沉积和息肉的形成。

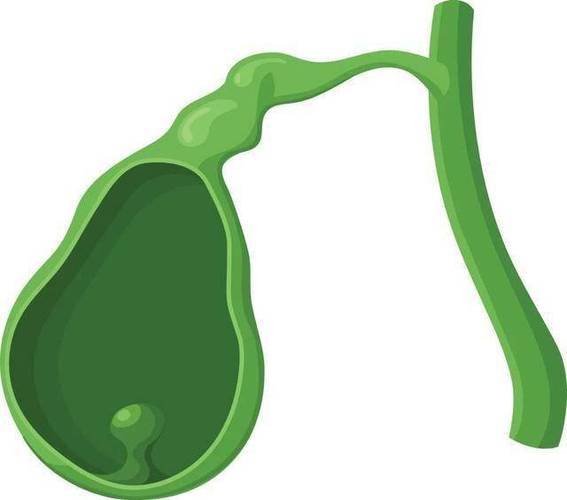

胆囊息肉

胆囊息肉

哪些人更容易长胆固醇息肉?

胆固醇息肉的形成与生活方式密切相关,以下人群风险更高:

– 肥胖者(尤其是腹型肥胖):体内脂肪过多会影响胆固醇代谢;

– 长期高脂、高糖饮食者:饮食结构失衡导致胆汁中胆固醇超标;

– 不吃早餐、饮食不规律者:胆囊收缩不足,胆汁滞留;

– 久坐不动、缺乏运动者:胆囊功能减弱,代谢速度慢;

– 患有糖尿病、高血脂、脂肪肝者:代谢紊乱为胆固醇沉积创造条件。

胆囊息肉

胆囊息肉

发现胆固醇息肉,该如何应对?

胆固醇息肉本身恶变风险极低,若直径小于1厘米、无明显症状,无需手术,通过改善生活方式即可控制:

1. 调整饮食:减少高胆固醇、高糖、高油食物,增加蔬菜、粗粮、豆类等富含膳食纤维的食物,帮助调节胆固醇代谢;

2. 规律进餐:按时吃早餐,促进胆囊收缩,减少胆汁滞留;

3. 适度运动:每周至少3-5次有氧运动(如快走、游泳),控制体重,增强胆囊功能;

4. 定期复查:每6-12个月做一次超声检查,监测息肉大小和数量变化。