今天,我们就来聊聊,当血管“堵车”时,现代医学(西医)和传统医学(中医)是如何各显神通,帮助我们疏通道路的,以及我们日常生活中该如何科学预防。

一、 警惕身体的“习惯标签”:这些信号别忽视

我们的身体很聪明,在出现问题前总会贴上一些“习惯标签”(即常见症状)来提醒我们。如果您或家人经常出现以下情况,请务必提高警惕:

l 频繁头晕、头痛: 尤其是突然出现的眩晕或持续不缓解的头痛,可能是脑部供血不足。

l 胸闷、心悸: 感觉胸口像压了块石头,尤其在劳累或情绪激动时,休息一下能缓解,这可能是心脏缺血(心绞痛)的表现。

l 视力模糊: 一过性的眼前发黑或视物模糊,很快恢复,可能是颈动脉或脑部血管狭窄的征兆。

l 肢体麻木: 无缘无故出现单侧手脚或面部麻木、无力,拿东西不稳,口角歪斜。

l 行走不便: 走路不稳,感觉一脚深一脚浅,甚至出现“间歇性跛行”(走一段路就腿疼,休息后好转)。

记住这些“暗号”,一旦出现,特别是突然且严重时,不要犹豫,立即拨打急救电话!这是与时间赛跑,越快得到专业救治,预后越好。

二、 疏通血管,中西医思路不同却可互补

面对同样的血管“堵车”问题,中医和西医基于不同的理论体系,有着不同的解决思路,好比一个管道工和一个园丁处理一棵营养不良的树,方法不同但目标一致。

1. 西医:精准的“管道维修工”

西医的治疗核心非常明确:解除梗阻、控制症状、预防并发症。

l 解除梗阻:对于已经堵塞的血管,西医有强大的“高科技工具”。比如用“溶栓”药物溶解血栓,或用“介入手术”放入支架,把狭窄的血管撑开,快速恢复血流。这是处理急症非常有效的手段。

l 控制症状: 使用药物来控制血压、血糖、血脂,减缓动脉粥样硬化的进展;用扩张血管的药物来缓解心绞痛等症状。

l 预防并发症: 通过让患者长期服用阿司匹林等抗血小板药物,防止新的血栓形成,从而预防心梗、脑梗的再次发生。

简单说,西医擅长在关键时刻进行精准的“维修”和“疏通”,立竿见影。

2. 中医:整体的“园丁”

中医没有“血管斑块”这种微观概念,而是将其归为“血瘀”、“痰浊”的范畴。认为这是人体气血运行不畅、脏腑功能失调(如肝、肾、脾)导致的结果。

因此,中医的治疗思路是辨证调理,改善内环境。强调整体观,不只是看到堵塞的血管,更关注为什么会产生这些“垃圾”(瘀血和痰浊)。

活血化瘀: 这是最主要的治法。通过使用中药、针灸等方法,促进血液循环,化解瘀血,相当于给血管做“内部清理”。在医生的指导下,某些特定的辅助方法如丹红注射液、舒血宁注射液的使用,被纳入个人的综合健康管理计划中,以期达到更全面的维护效果。

l 化痰降浊: 调理脾胃功能,减少“痰浊”这种黏稠代谢废物的生成。

l 调理脏腑:从根本上滋补肝肾、健脾益气,让人体自身的气血运化功能恢复强大,从而不再产生新的“垃圾”。

中医更像一个耐心的“园丁”,通过改善土壤(身体内环境)的整体质量,让树木(身体)自己恢复健康,茁壮成长。

最佳策略是结合现代医学的精准评估和传统医学的整体调理思路。两者相辅相成,既能解决当下问题,又能着眼于长期健康。例如在医生的指导下配合使用具有活血化瘀、通脉舒络的中药成分药物,如丹红注射液等。

科学预防与饮食调理:最好的治疗是预防

再专业的方案,也不如我们日常的精心养护。预防血管堵塞,要从生活中的一点一滴做起。

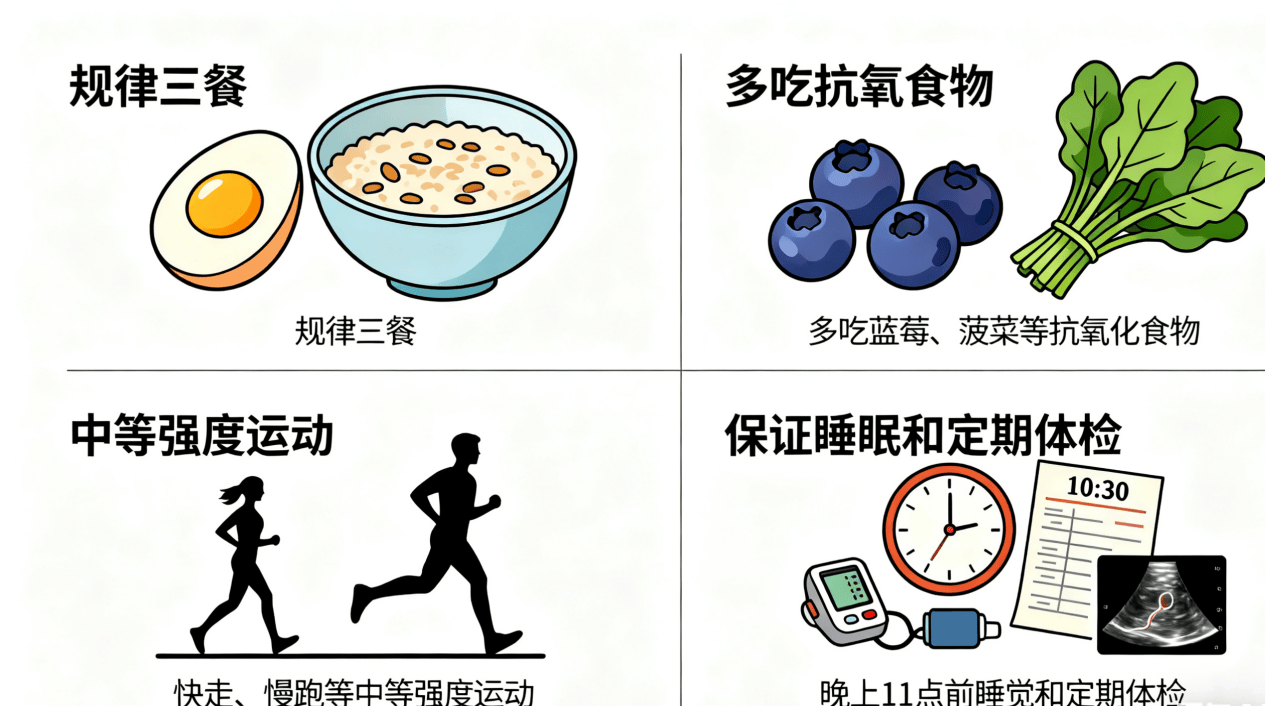

1. 生活习惯预防:给血管做“日常保养”

l 戒烟限酒: 烟草是血管的“头号杀手”,酒精则会升高血压。保护血管,这是第一步。

l 坚持运动: 每周至少5次,每次30分钟以上的中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳),能有效地提高血管弹性,促进血液循环。

l 控制体重: 避免肥胖,减轻身体和心脏的负担。

l 保证睡眠,管理情绪: 长期熬夜和精神压力会导致内分泌紊乱、血压升高,加速血管老化。学会放松,保持心情愉悦。

2. 饮食调理:吃出健康好血管

l 低盐低脂低糖:这是保护血管的“三低”原则。减少油炸食品、肥肉、动物内脏、甜食和含糖饮料的摄入。

l 多吃“清道夫”食物:

✦蔬菜水果: 如黑木耳、洋葱、西红柿、西兰花、苹果等,富含维生素和抗氧化剂。

✦粗粮: 燕麦、荞麦、玉米等富含膳食纤维,能帮助降低胆固醇。

✦深海鱼: 如三文鱼、金枪鱼,富含Omega-3脂肪酸,有助于降低血脂。

✦多喝水: 充足的水分可以降低血液粘稠度,让血液流动更顺畅。

3. 定期检查:为血管做“年检”

尤其是40岁以上人群,或有家族史、吸烟、肥胖等危险因素的人,一定要定期体检。

✦基础检查: 定期测量血压、血糖、血脂,这是评估血管健康状况的最基本指标。

✦专项检查: 根据医生建议,可进行颈动脉超声、心电图、心脏彩超等检查,更直观地了解血管情况。