1. 皮肤和皮下组织:最外层,主要起保护和缓冲作用,弹性好但韧性有限,不是抵抗腹腔压力的主力。

2. 腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌:中间的肌肉层,像“绷带”一样环绕腹部,通过收缩和舒张调节腹压,是腹壁力量的核心。肌肉纤维的交错排列,能有效抵抗腹腔内的压力。

3. 腹横筋膜:紧贴在肌肉层内侧的一层坚韧的结缔组织膜,薄而强韧,类似“防水布”,是防止腹腔内容物突出的关键屏障。

4. 腹膜:最内层,包裹腹腔内脏器,分泌液体润滑器官,本身较薄弱,主要起隔离和保护作用。

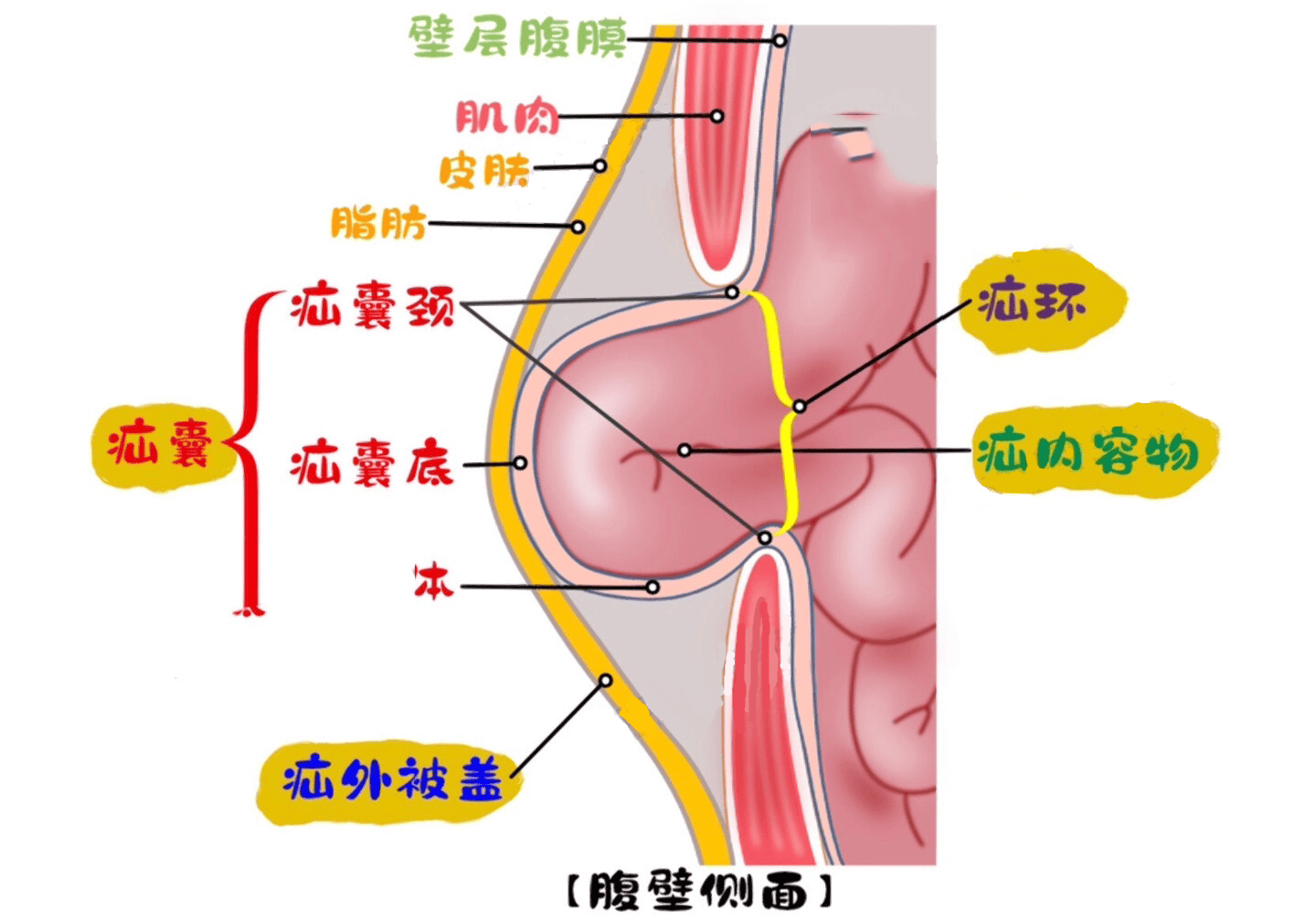

疝气组成

疝气组成

疝气的“突破口”:腹横筋膜是最关键的“失守层”

在腹壁的多层结构中,腹横筋膜的薄弱或破损是成人疝气最主要的原因。

腹横筋膜位于腹壁深层,连接着肌肉与腹膜,它的完整性直接决定了腹壁能否抵抗腹腔内的压力。正常情况下,腹横筋膜紧密、坚韧,像“闸门”一样阻止肠管、脂肪等组织向外突出。但当腹横筋膜因以下原因变薄弱或出现孔洞时,疝气就可能发生:

– 先天发育缺陷:有些人的腹横筋膜在胚胎时期发育不完善,比如腹股沟区的腹横筋膜存在天然的“潜在裂隙”(如男性精索穿出的通道、女性子宫圆韧带经过的间隙),成年后在腹压升高时,这个薄弱点就可能被“撑破”,形成腹股沟疝。

– 后天损伤或退化:随着年龄增长,腹横筋膜会逐渐老化、弹性下降(类似橡皮筋变松);长期腹压升高(如便秘、慢性咳嗽、肥胖)会持续“冲击”腹横筋膜,使其逐渐变薄;腹部手术切口愈合不良、外伤等,也会直接破坏腹横筋膜的完整性,形成切口疝。

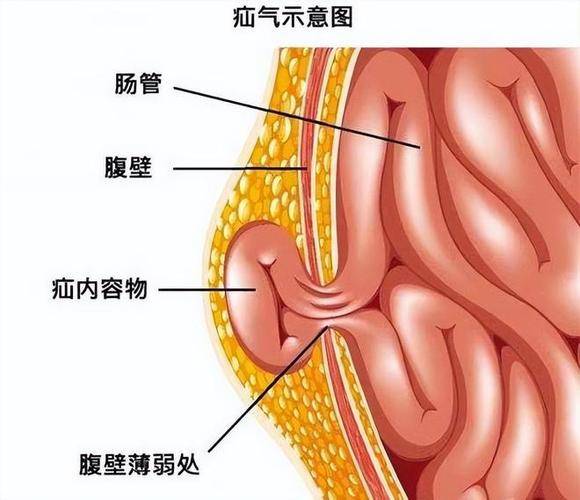

当腹横筋膜出现薄弱区域,腹腔内的器官(如小肠、大网膜)就会在腹压作用下(如用力排便、咳嗽、搬重物时)向外推挤,先突破腹横筋膜,再逐渐顶起外层的肌肉和皮下组织,最终在体表形成可看到或摸到的包块——这就是疝气。

疝气

疝气

不同类型疝气,薄弱部位各有侧重

虽然腹横筋膜是核心“失守层”,但不同类型的疝气,薄弱点的位置和诱因略有差异:

– 腹股沟疝(最常见):约占成人疝气的90%,薄弱点位于腹股沟区的腹横筋膜。男性因精索穿过此处,腹横筋膜的“天然通道”更大,加上肌肉强度相对较弱,更易发生;女性则因通道较窄,发生率较低。

– 股疝:薄弱点在腹股沟下方的“股环”处,这里的腹横筋膜与周围韧带连接较疏松,女性因骨盆较宽,股环相对宽大,更易发生,且容易嵌顿(突出的器官卡住)。

– 脐疝:薄弱点在脐部,此处腹横筋膜与腹壁肌肉融合较薄弱,肥胖、怀孕、肝硬化腹水等导致腹压长期升高时,脐部的腹横筋膜被撑开,形成疝气。

– 切口疝:腹部手术后,切口处的腹横筋膜愈合不良,形成瘢痕薄弱区,腹腔内容物从这里突出,与手术时筋膜缝合不紧密、感染、肥胖等因素密切相关。

疝气

疝气

修复疝气:重点是“补好”薄弱的筋膜

治疗疝气的核心,就是修复腹横筋膜的薄弱区域。传统的疝修补术,会将周围的肌肉和筋膜组织拉拢缝合,加强薄弱处;现代的无张力疝修补术,则是用人工补片(如聚丙烯材料)覆盖在薄弱的腹横筋膜上,像“补丁”一样加固,减少复发。

无论是哪种方法,最终目的都是恢复腹壁的完整性,尤其是腹横筋膜的屏障功能,阻止腹腔器官再次突出。